Ziel der Vorlesung ist es, prominente Techniktheorien im Kontext kultur-

und medienwissenschaftlicher Positionen vorzustellen. Uneinigkeit

herrscht allerdings schon bei dem Versuch, „Kultur“, „Technik“ und

„Medien“ zu definieren bzw. Medium und Technik, Kultur und Natur, Mensch

und Tier, Mensch und Ding oder Mensch und Maschine klar voneinander

abzugrenzen. Was ist beispielsweise ein Medium: Luft (Aristoteles), ein

Stuhl (McLuhan), Liebe (Luhmann), ein Fußball (Flusser), Elefant und

Dromedar (Virilio)? Oder doch eher Grammophon, Film, Typewriter

(Kittler)? Anders gefragt: Sind auch Kultur und Technik letztes Endes

,natürlich‘, weil sie von Menschen, also Naturwesen, geschaffen wurden

und den Naturgesetzen unterworden sind (so die These von Birgit Recki)?

Oder muss man umgekehrt, Hegel updatend, gerade sagen: Technik, v.a. die

digitale, ist längst zur „dritten Natur“ geworden, die uns sozusagen in

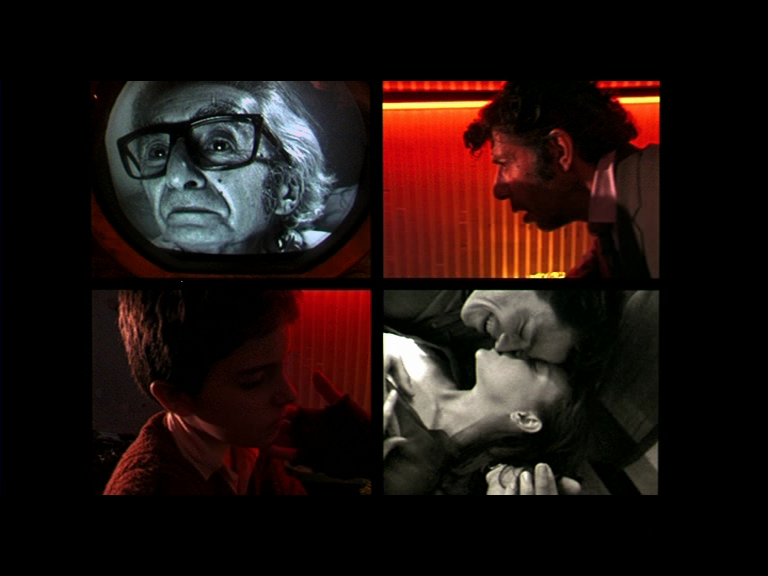

Fleisch und Blut übergangen ist (so die These von Alexander Kluge)?

In der Vorlesung geht es darum, heterogene Wissensprozesse auf der Ebene

von Produktion, Distribution, Rezeption und Institution zu vermitteln.

Mittels eines integrativen Ansatzes werden dabei methodische,

analytische und historische Aspekte zusammengeführt. Damit ergeben sich

als Schwerpunkte u.a.: Sinne als ,Basismedien‘; Kulturtechniken von Raum

und Zeit; Medien- und Technikkritik; Gedächtniskulturen; Liebe im

technischen Zeitalter; digitale Netzwerke und Datenkapitalismus. Die

Vorlesung bezieht aktuelle gesellschafts- und ideologiekritische

Analysen ein, die selbst aber auch wieder kritisch zu prüfen sind. Vor

den gegenwärtigen Problemlagen möchte sich die Vorlesung also

ausdrücklich nicht verschließen: Anthropozän und Klimakrise,

Kriegsbilder und Bilderkriege sowie globalisierte Netzwerke in Zeiten

der Corona-Pandemie.

- Dozent/in: Michael Lommel

- Dozent/in: Jan Ole Mörbitz

- Dozent/in: Kevin Onland

- Dozent/in: Simon Waidner